Module 1 : Gestion de projet et documentation#

L’intégralité du gestion de projet et la documentation est réalisé à l’aide du site GitLab, à partir du modèle pré-existant trouvable dans le projet du site. Cela me permettra de documenter mes travaux en ce qui concerne la fabrication numérique, ce qui me permettra de voir ma propre progression. Ce travail est réalisé à partir un ordinateur portable de la marque HP, sous Windows 11

Je parlerai également de gestion du travail, car ce cours en demande énormément.

Acte 1 : Création du site personnel#

Je me suis attelé à la création de mon site sur gitlab, à partir d’un modèle pré-existant sur le projet du site du cours de PHYS-F517.

Scène 1 : Initialisation#

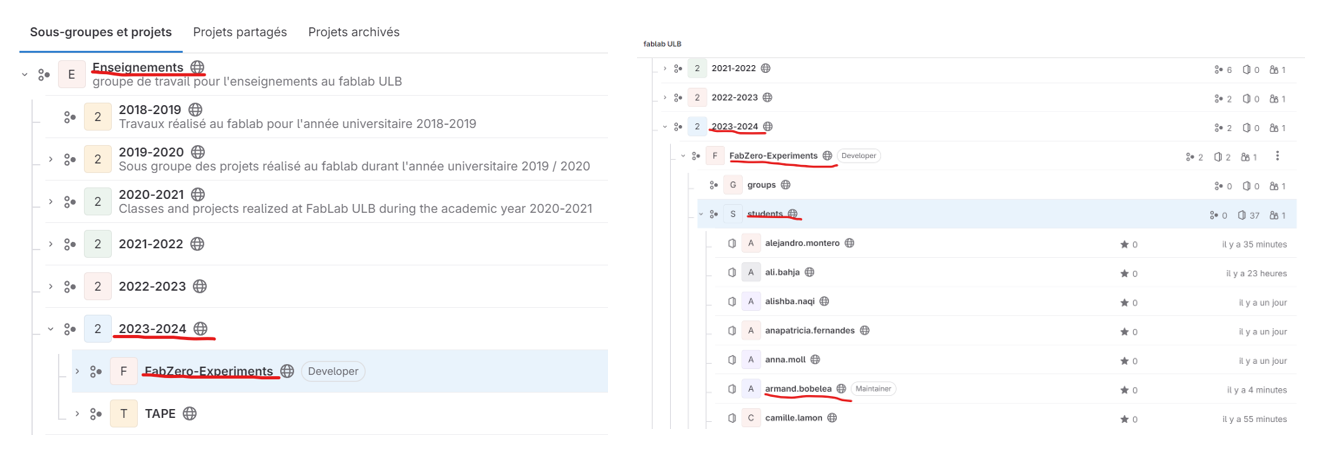

Avant toute chose, j’ai dû créer mon compte gitlab. Ensuite, j’ai recherché mon dossier personnel sur le projet du cours (fablab ulb) :

Scène 2 : Création de la clé SSH publique#

Une fois cela fait, j’ai créé ce qu’on appelle la clé SSH publique, qui est un code unique permettant la création d’une connexion chiffrée de bout-en-bout :

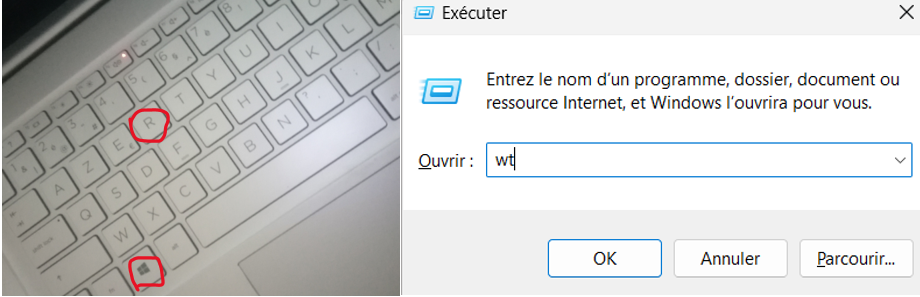

1. Accéder au terminal Windows en appuyant sur les touches [Windows]+[R] et en introduisant dans la commande les caractères [wt] :

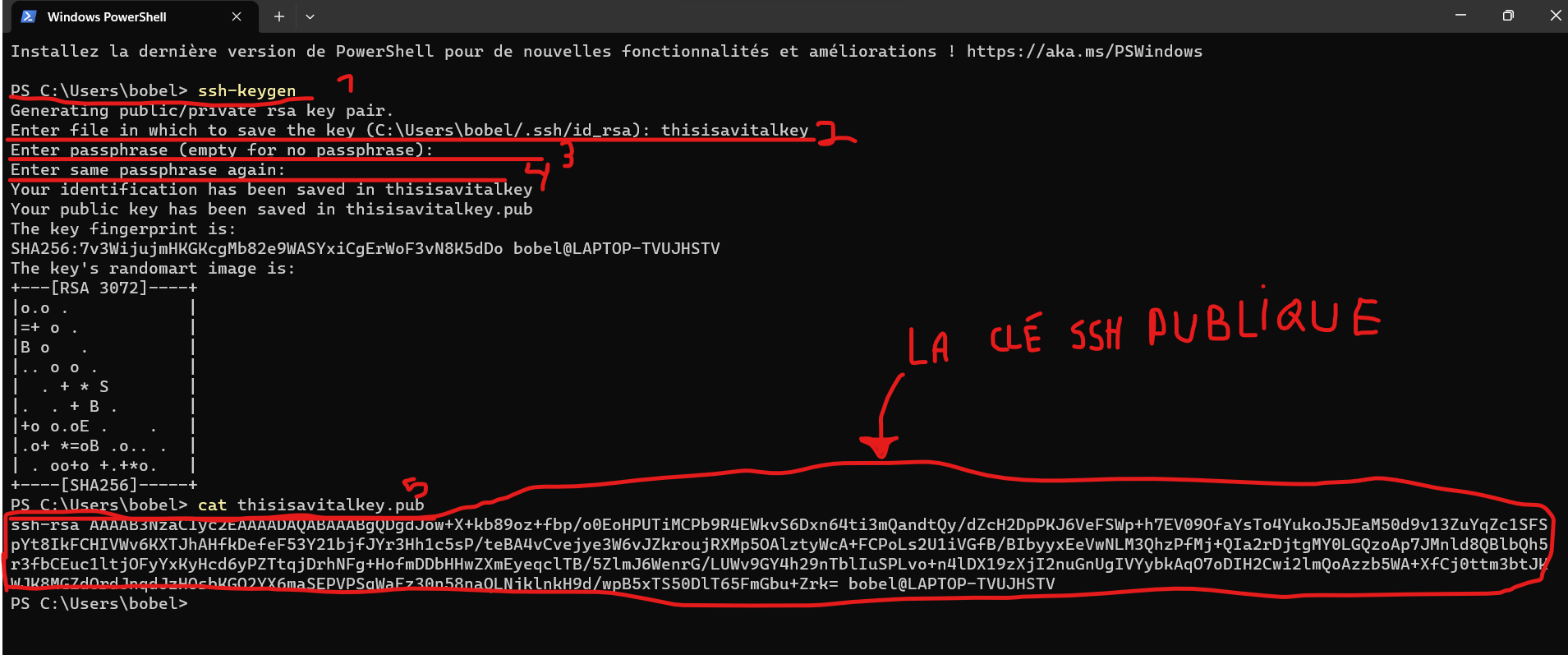

2. Pour créer la clé en lui-même, introduire dans le terminal (à chaque ordre, il faut appuyer sur la touche [Entrée]), de manière successive :

1 : La commande [ssh-keygen]

2 : Un nom quelconque pour le dossier qui contiendra la clé

3 : Une suite de caractères secrète

4 : La suite de caractère précédente, mot-à-mot

5 : La commande [cat NomDeLaClé.pub]

Une fois cela fait, il faut juste copier l’intégralité de la clé :

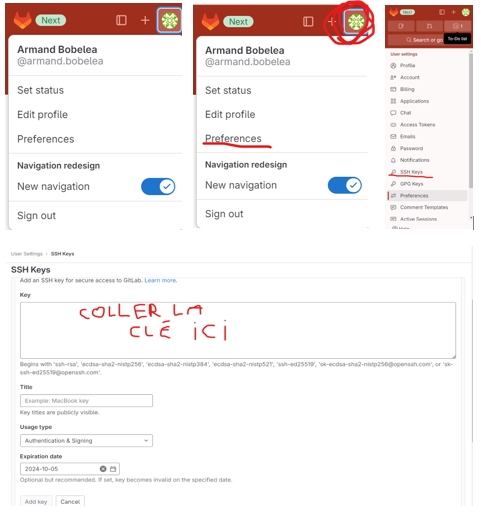

3. Il faut en ce moment-ci lier notre compte aux serveurs GitLab via la clé. La procédure en elle-même est simple. Il faut cliquer sur notre icône de profil, puis accéder à nos préférences, aller sur les clés SSH et puis la rajouter.

Pour engendrer une copie distante du projet (c’est-à-dire une copie qui n’intéragit avec le projet sur GitLab que si on le lui demande, via des commandes), il faut entrer la commande [git clone URLDuProjetACollerIci]. Cette copie est trouvable dans notre explorateur de fichier sous le nom de [prénom.nom], ouvrable sur Visual.

Acte 2 : Personnalisation#

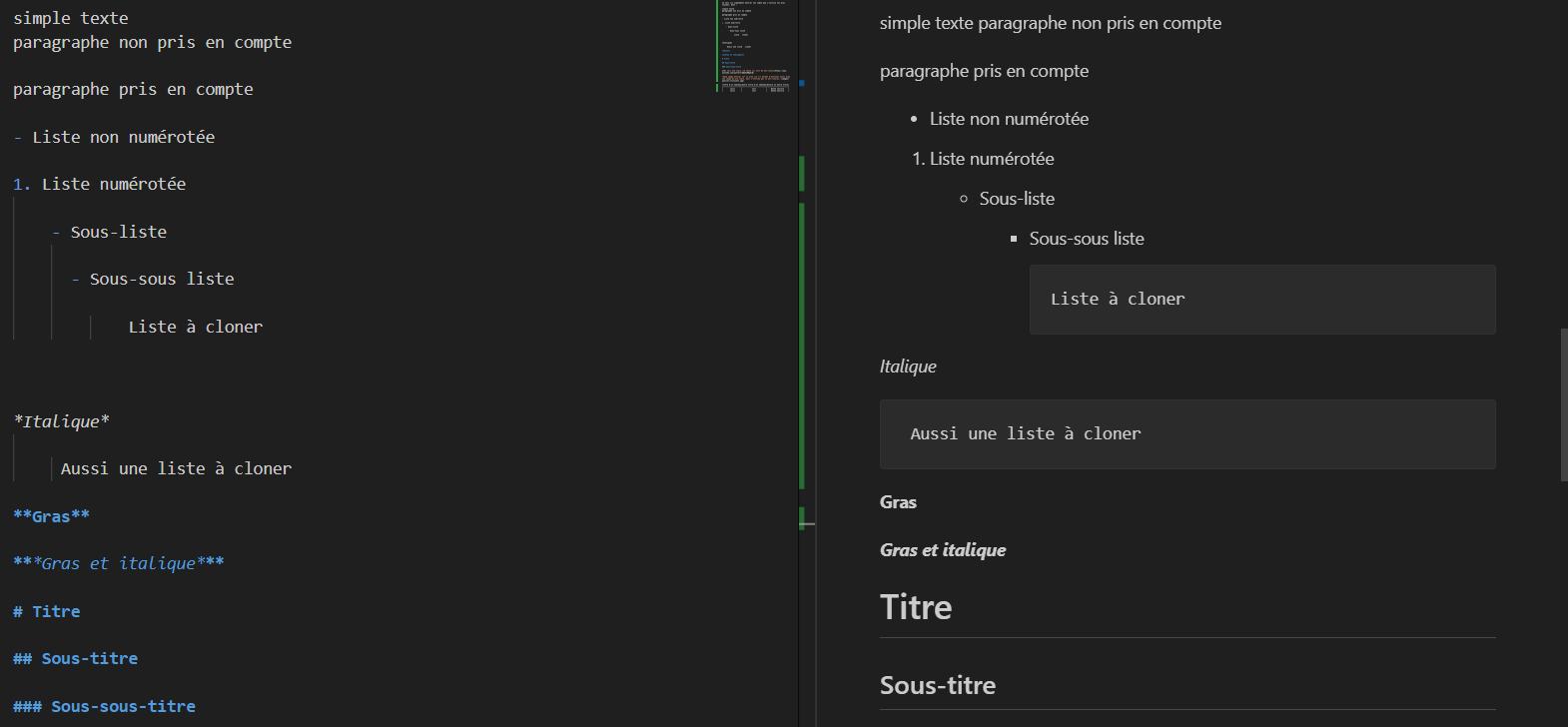

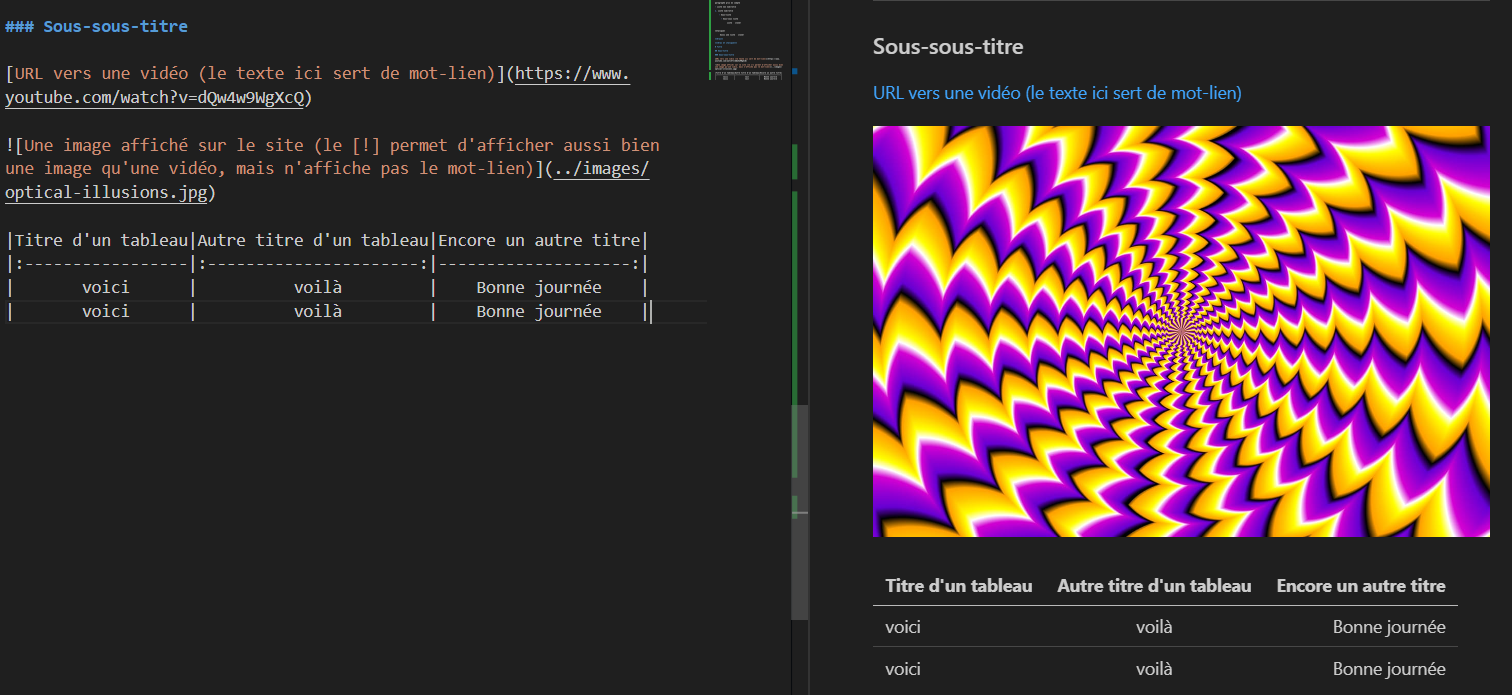

L’édition peut être fait soit directement sur GitLab, à partir de l’outil d’édition rapide, soit par Visual Studio code (ou analogue). Dans les deux cas, l’édition se fait par un langage informatique appelé “Markdown”, qui est au demeurant simple à utiliser. Mes connaissances sur le sujet proviennent essentiellement du tutoriel disponible sur GitLab, mais je me propose tout de même de faire une démonstration ici-même.

Scène 1 : Édition de texte#

Je vais ici simplement montrer les codes que j’utilise la plupart du temps.

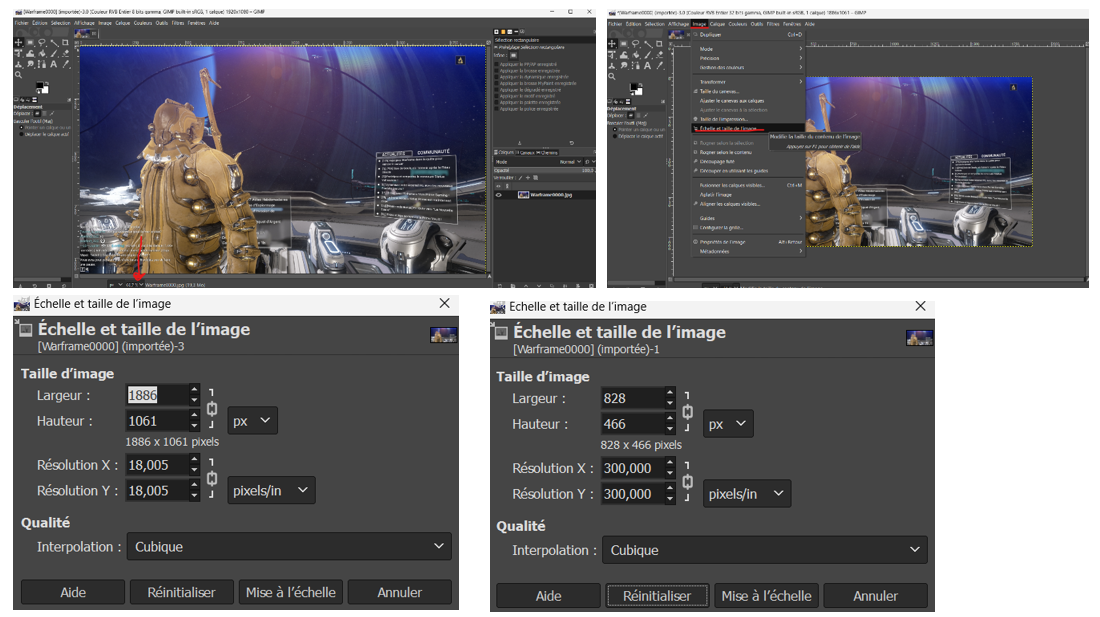

Scène 2 : Compression des images#

La compression d’images est le fait de modifier une image pour la rendre moins lourde au niveau du stockage. Il s’agira essentiellement de jouer sur la taille, la qualité, l’opacité, … J’ai effectué tout ça sur GIMP, un outil qui permet justement cela.

Je vais retravailler cette image, afin de donner un ordre d’idée :

(La taile est de 1,48 Mo)

(La taile est de 1,48 Mo)

Il faut d’abord importer une image sur GIMP.

Ensuite, il faut passer aux modififcations :

(La taille est de 54,7 Ko)

(La taille est de 54,7 Ko)

Acte 3 : Sauvegarde des changements#

Ici, je tâcherai d’expliquer le mieux possible les différentes commandes et ce qu’ils font par rapport à notre projet personnel. Les commandes sont à introduire dans le terminal, toujours en commençant par le mot [git], ou bien en cliquant sur les bons boutons.

Scène 1 : Commencement#

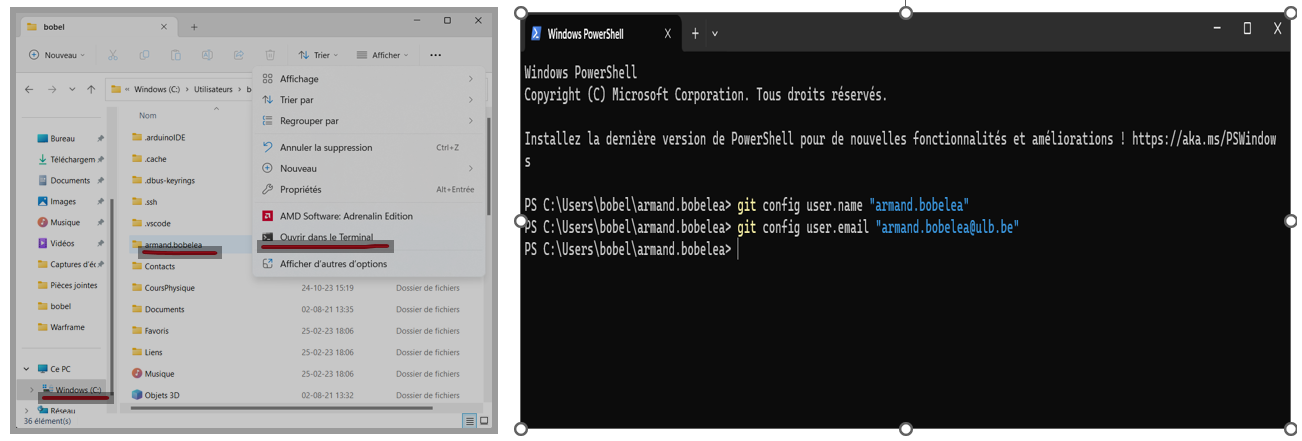

Étant donné que je travaille sur le clone du projet en dehors d’un des éditeurs de GitLab, je dois tout d’abord lier mon projet à mon nom d’utilisateur et mon e-mail. J’ouvre mon projet dans le terminal et j’introduis les commande suivante : - [git config user.name “VotreNomDUtilisateur”] - [git config user.email “VotreEMail”]

Si nous travaillons sur un desdits éditeurs de GitLab, cette étape ne sera pas nécessaire.

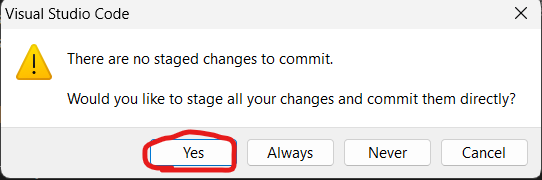

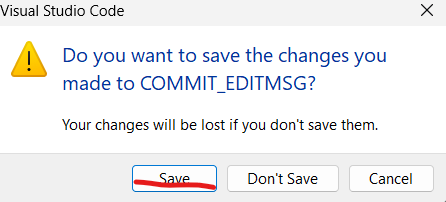

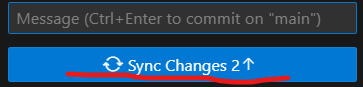

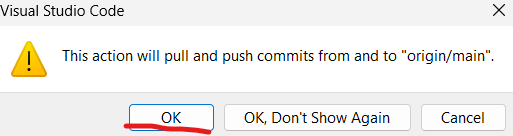

scène 2 : Envoi des données#

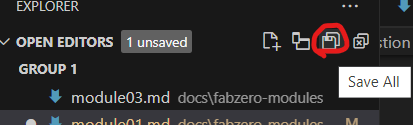

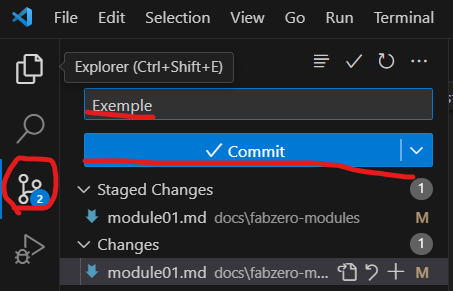

Il faut sauver toutes les modifications, sans quoi on ne peut rien envoyer. Ensuite, on peut tout envoyer.

Scène 3 : Autres commandes GitLab#

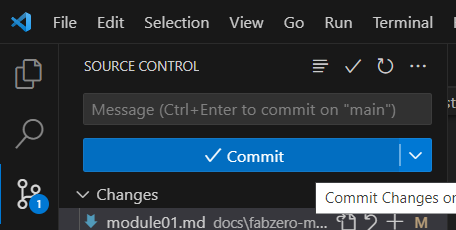

La commande de base est [git commit]. Elle permet d’écraser la version précedente du dépot par l’actuelle, donc celle que nous venons de fraîchement modifier. Elle envoie aussi les changements du clone vers le dépot sur GitLab

La commande [git pull], quant à elle, permet l’envoi de données du dépot sur serveur vers le dépot GitLab ou le clone. C’est plutôt pratique quand les modifications ont été faites directement sur GitLab et que l’on souhaite les intégrer dans le clone.

La commande [git push] permet l’envoi des changements du dépot sur GitLab vers le dépot du serveur.

Il existe bien d’autres commandes [git], mais je ne les utilise pas vraiment.

Acte 2 : Gestion du travail#

Comme vous avez pu voir, ce cours demande un certain investissement. Procrastiner risque de vous pénaliser lourdement. Mais mal répartir la tâche risque d’avoir le même résultat.

Le stress est aussi un inconvénient, quand il est mal géré. Je fournirai quelques techniques pour

Scène 1 : La répartition du travail dans le temps#

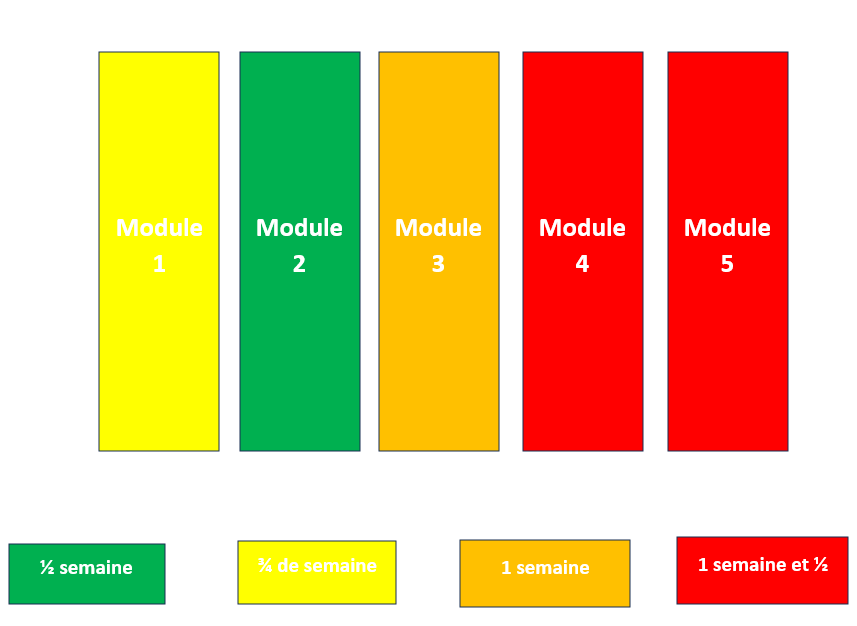

Pour illustrer mes propos, voici un tableau qui représente (de manière fictive) la durée de chaque module, avec un code couleur associé

Imaginons qu’il faille s’acquitter de ce travail en 6 semaines. Comment s’y prendre ?

Si nous décidons de répartir un module par semaine :

- On prend une semaine pour le module 1

- On prend une semaine pour le module 2

- On prend une semaine pour le module 3

- On prends deux semaines pour le module 4

- On prends deux semaines pour le module 5

Au total, ce travail prendrait 7 semaines, donc une en trop pour le finir dans sa totalité.

Si nous décidons de partitionner le travail en fonction de la durée individuelle de chaque module :

- En 3 semaines, les modules 1, 2 et 3 peuvent être aboutis, avec une pause de quelques jours

- Les 3 autres semaines peuvent être dédiées au deux derniers modules

En calculant suffisament bien sont temps, il y a moyen de terminer quelque jours plus tôt que l’échéance.

Scène 2 : La gestion du stress#

Un stress non endigué est un stress qui nous amène vers la voie de l’erreur lourde. Mais prendre le taureau par les cornes est plus facile à dire qu’à faire. Comment s’y prendre ? Je peux apporter des méthodes qui ont été vérifiées scientifiquement, notamment :

-

La pratique d’activités sportives peut aider à se décompresser, grâce, entre autre, à l’action des endorphines libérées par les muscles lors d’un effort physique (au départ, ces endorphines servent surtout à limiter la douleur causée par les crampes, mais par effet domino ils deviennent bénéfiques pour le mental)

-

L’application de certaines huiles essentielles peut véritablement aider, mais leurs effets restent assez limités (donc n’espérez pas combattre une crise de panique avec)

-

Même si cela vous aide à vous réveiller le matin, limitez la consommation en caféine. Cette substance, en fait, imite les effets du stress, c’est-à-dire accélération du rythme cardiaque, sens accrus, … Le cerveau peut être assez incapable de faire la différence entre le stress et la caféine, donc déclencher une réponse de stress, ou l’empirer

-

Veillez à soigner votre sommeil de telle façon à réver le plus souvent possible. Selon les neuroscientifiques, le rêve est une façon pour le cerveau de réorganiser les informations acquises en journée et les trier par ordre d’importance (les moins importantes sont supprimées par le processus d’oubli)

Mais parfois, ces conseils ne suffisent pas. Il sera alors nécessaire de consulter un professionel de santé digne de ce nom. Nous avons souvent tendance à vouloir minimiser ce genre de chose, mais c’est le premier piège, à éviter absolument. Le stress n’est pas toujours juste un évènement que l’on passe outre. Il peut parfois être pathologique, dont voici des exemples :

- Trouble panique (survenu trop fréquente de crise de panique)

- Trouble anxieux généralisé (lorsque le stress ne passe trop difficilement)

- Phobie sociale

- Dépression

Le stress est également un facteur de rechute importante (en plus d’être un facteur déclenchant) et augmente la fréquence des crises, dans les cas de :

- Schizophrénie

- trouble bipolaire

- Trouble du spectre de l’autisme (crises)

- Dépression

- Troubles alimentaires

Sachant qu’aucune de ces listes n’est exhaustives, si vous soupçonner un problème, mieux vaut une consultation inutile qu’une consultation utile quand les dégâts sont déjà étendus.

N’ayez pas honte, il existe des structures qui pourront vous aider si besoin :

- les hôpitaux, s’ils sont pourvus d’un service psychologie médicale / psychiatrique.

- Les centres psycho-médico-sociaux (PMS)

- Les services de santé mentale, comme celui à la Plaine

- L’AEMTC, une association belge de thérapeutes aggissant à titre officiel